行動計画

女性活躍

管理職に占める女性労働者の割合

2025年度末までに30.9%まで引き上げる。

取り組み

- 管理職の手前の職階にあたる社員を対象に、キャリアを描く、また管理職に必要なマネジメント能力を身に着ける研修を実施。

- 若年層は活躍する女性社員の割合が特に多くを占めるため、マネジメントやサポートできる同性管理職の必要性に応えています。

女性活躍推進企業として「えるぼし(最高位)」認定を取得

厚生労働省が定める女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」において最高位となる3段階目の認定を取得しました。

えるぼし認定とは、厚生労働省が定める女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業等を認定する制度です。

子育てサポート企業として「くるみん」認定を取得

次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てをしやすい職場環境の整備に積極的に取り組み、厚生労働大臣より「くるみん認定」を取得しました。

くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が認定する制度です。

今後も全ての社員が個々の能力を最大限に発揮できるよう職場環境の整備と意識改革に努め、多様な働き方の推進に取り組んでいきます。

女性の活躍に関する状況

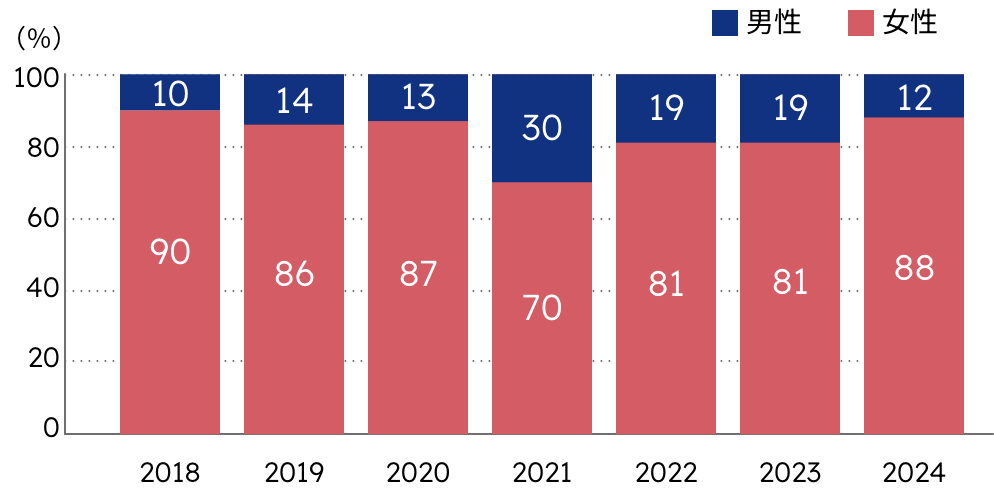

男女比

「※採用した労働者」の場合

採用した労働者に占める女性の割合のグラフ

男女の平均勤続年数の差異

男性

16年11ヶ月

女性

6年5ヶ月

| 男性 | 女性 | 女性管理職の割合 | |

|---|---|---|---|

| 2017年度 | 16年11ヶ月 | 6年10ヶ月 | 10年1ヶ月 |

| 2018年度 | 17年5ヶ月 | 7年1ヶ月 | 10年4ヶ月 |

| 2019年度 | 17年7ヶ月 | 6年5ヶ月 | 11年1ヶ月 |

| 2020年度 | 16年9ヶ月 | 6年7ヶ月 | 10年2ヶ月 |

| 2021年度 | 17年8ヶ月 | 7年0ヶ月 | 10年8ヶ月 |

| 2022年度 | 17年11ヶ月 | 7年11ヶ月 | 10年 |

| 2023年度 | 16年5ヶ月 | 7年0ヶ月 | 9年5ヶ月 |

| 2024年度 | 16年11ヶ月 | 6年5か月 | 10年6ヶ月 |

管理職に占める女性の割合

男性

82名

女性

34名

| 男性 | 男性管理職の割合 | 女性 | 女性管理職の割合 | |

|---|---|---|---|---|

| 2017年度 | 62名 | 78.5% | 17名 | 21.5% |

| 2018年度 | 65名 | 79.3% | 17名 | 20.7% |

| 2019年度 | 63名 | 74.1% | 22名 | 25.9% |

| 2020年度 | 69名 | 73.4% | 25名 | 26.6% |

| 2021年度 | 71名 | 72.4% | 27名 | 27.6% |

| 2022年度 | 76名 | 72.4% | 29名 | 27.9% |

| 2023年度 | 79名 | 71.8% | 31名 | 28.2% |

| 2024年度 | 82名 | 70.7% | 34名 | 29.3% |

男女の賃金差異

| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うち非正規雇用労働者 | |

|---|---|---|---|

| 2022年度 | 75.2% | 74.3% | 96.8% |

| 2023年度 | 78.3% | 77.5% | 95.6% |

| 2024年度 | 74.6% | 74.1% | 62.4% |

※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示 ※正規雇用労働者:受入出向者、海外赴任者、当月内に一部でも休職・休業している社員は除く ※非正規雇用労働者:契約社員、雇用延長風託社員が該当 ※部分就労(短時間・短日数)社員は人数を就労比率で算出 ※正規雇用労働者の差異については以下のとおり ・管理職は部長、副部長の人数差によるもの ・一般職は人員構成上の年齢差によるもの

次世代育成

男性社員の育児休業取得

2025年度においても100%を維持する。

取り組み

- 制度紹介を積極的に実施し、男性社員の育児参画を促進。

- 管理職を対象として男性社員支援セミナー(イクボスセミナー)を開催。

男性育休取得に関するインタビュー

Interview

-

- 育休取得者(夫)

-

オペレーションマネジメント部

オペレーションマネジメント課

チーフ坂田 二千翔

2007年入社

-

- 育休取得者(妻)

-

旅客サービス部

旅客サービス課藤井 薫

2012年入社

-

- 上司

-

オペレーションマネジメント部

オペレーションマネジメント課

課長川口 奈苗

1994年入社

QUESTION01

育休を取得するきっかけは何ですか?

-

坂田

- 初めての出産でお互いに分からないことだらけであったので、微力ながら私もサポートと育児をしていきたいと思ったのがきっかけです。あとは子どもの成長を身近で感じたいと思ったのもきっかけのひとつです。取得がまだ普及していない中でしたが、上司からも後押しを頂き、決意に至りました。

-

藤井

- 育児において母親じゃないと出来ない事がないように、2人で協力出来るようにしたいなと考えていたため、夫にも育休をとってもらいました。

-

川口

- 2年ほど前から会社として産後パパ育休の取得の後押しをするようになり、坂田くんはオペマネ部でも2人目の取得でした。(現在、4名取得済み)なので、取得することは当たり前の環境になっています。私自身も育児の経験があり新生児の育児の大変さを知っているので、育休中は積極的に育児を行い奥さんをいたわってね、と伝えました。

QUESTION02

育休取得の際にハードルは感じましたか?

-

坂田

- 正直あまりハードルは感じませんでした。それは恐らく職場に男性の育児休職が浸透してきているからだと思います。

-

藤井

- 2週間ずつの育休を2回取る事にしたので、どのタイミングで取得するのか話し合いました。また生まれてからの出生届の提出を夫に事前にお願いしました。

QUESTION03

坂田さんは育休取得中は

どんなことが大変でしたか?

-

坂田

- 全てが初めてだったので、沐浴や抱っこの力加減や、部屋の温度や衣服が寒くないか二人で話し合いながら育児をしたのが印象に残っています。最初は夜泣きで飛び上がるように毎晩起きていました。その反面、子どもの色々な表情や仕草を二人で見て喜んでいたのも印象的でした。

QUESTION04

藤井さんは、パートナーが育休取得をし、

良かった・助かったことはどんなことでしたか?

-

藤井

- 子育てに関して2人で同じスタートラインに立てた事が良かったと思います。2人で分からないなりに新生児の育児を一緒にやってみた事で、子供が1歳になった今、何でも夫に任せられるので助かっています。また出産前に想像していたよりも産後は身体も辛くメンタル面でも落ち込みやすくなっていたので、タイムリーに悩みを共有出来た事も良かったです。

QUESTION05

育休取得を迷われている方に一言お願いします!

-

坂田

- それぞれの家庭によって価値観は違うと思いますが、悩んでいるのであれば、是非取得頂ければと思います。もう「男性が」「女性が」と言う時代でもなく、取得できるのが当たり前な環境に会社も変わってきていると感じます。子どもの成長は早く、一瞬一瞬が貴重な時間になると思います。「あの時に取得していれば良かった。。。」と思っても時間は戻ってこないので、後悔のないように取得して頂ければと思います。

-

藤井

- 妊娠初期の悪阻の時期から、マネージャーと課長がとても気遣ってくださって、休憩を取りながら業務をする事が出来ました。また、医師に1週間自宅安静するよう言われた時期があり、急遽リモートワークに切り替えなければならなかったのですが、課員の皆さんが私の業務を引き取り、フォローしてくださりました。産休に入るまで、他部署の方も含め毎日温かい声かけをしてくださっていたので、安心して働く事が出来ました。

-

川口

- お給料面で取得を躊躇することもあるかと思いますが、出産後の育児を夫婦で行える機会を持てることは、家族の絆も深まり代えがたい期間となるはずです。短い期間であっても取得することをお勧めします。